ESDは、「持続可能な開発のための教育」(Education for Sustainable Development)頭文字をとった単語です。ESD-Jでは、ESDを「未来を変える人づくり」と呼んでいます。

持続可能な開発とは、1987年の「環境と開発に関する世界委員会」の報告書にて取り上げられた概念で、「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」のことをいう。この概念は、環境と開発を相反するものではなく、共存しうるものとして捉え、環境保全を考慮し、将来の世代にも配慮した節度をもった開発が重要であるという考えに基づく。

出典:外務省

現在から未来まで、世代を超えた全ての人々が安心して幸せに暮らせる社会を実現するには、様々な課題に私たち一人ひとりが互いに協力しながら、主体的に取り組んでいくことが必要です。そうした課題の解決のために必要な力、考え方、価値観を学びあいながら育み、意識を変えることにとどまらず、行動の変容を起こすこと、それが「ESD=持続可能な開発のための教育」です。

ESD-Jは、持続可能な社会を作るために「ESDを用いて社会変革を起こす人材を育てる」ことを実践、支援しています。社会変革とは、地球上の問題を生み出している根本の原因である「社会構造を根底から変える」こと、そして「新しい価値の創造」です。起こっている現象・事象に対処するだけでは、いつまでたっても問題は解決しません。

ESDは、教育の場や学習者の年齢や立場を限定せず、誰もが参加することのできる生涯に行うあらゆる学習を意味します。ESDは目的でなくSDGsを達成するための手段です。

「文部科学省『ESD QUSET キャラクター』及び環境省 ESD キャラクター『はぐクン』コラボキャラクター」

“ESDは、「今日よりいいアースへの学び」” (作者:愛媛県の小学6年生堀之内遥奈さん。小学校で交流しているモザンビークの子どもたちのことを思い出し、地球に住む多くの人々にとってよい未来が来ることを願って「明日」と「アース(地球)」をかけ、この作品をつくったそうです。) 出典:文科省

ESDの歴史

ESDで大切にしている価値観、育みたい力、学びの方法

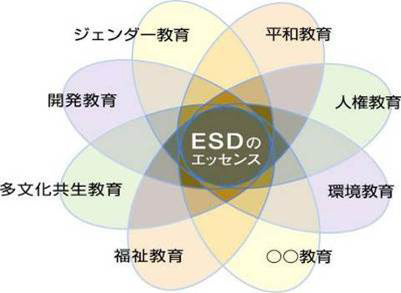

ESD-Jでは2004年から、ESD地域ミーティングやワークショップを全国各地で開催し、異なる教育分野の皆さんと、お互いの教育に共通して存在するESDのエッセンス(本質)は何かを探ってきました。その取組みを通じて抽出された、「大切なもの」の要旨が下記の通りで、ESDで培いたい「価値観」、「育みたい能力」、「学びの方法」です。

これらの価値観、育みたい能力を育てる方法、どのような学びの方法が効果的かについては、実践事例を用いてご紹介します。

| ESDで培いたい「価値観」 | ESDを通じて育みたい 「能力」 |

| ・人間の尊厳はかけがえがない ・私たちには社会的・経済的に公正な社会をつくる責任がある ・現世代は将来世代に対する責任を持っている ・人は自然の一部である ・文化的な多様性を尊重する | ・自分で感じ、考える力 ・問題の本質を見抜く力/批判する思考力 ・気持ちや考えを表現する力 ・多様な価値観をみとめ、尊重する力 ・他者と協力してものごとを進める力 ・具体的な解決方法を生み出す力 ・自分が望む社会を思い描く力 ・地域や国、地球の環境容量を理解する力 ・みずから実践する力 |

| ESDが大切にしている「学びの方法」 | |

| ・参加体験型の手法が活かされている ・現実的課題に実践的に取組んでいる ・継続的な学びのプロセスがある ・多様な立場・世代の人びとと学べる ・学習者の主体性を尊重する ・人や地域の可能性を最大限に活かしている ・関わる人が互いに学び合える ・ただ一つの正解をあらかじめ用意しない |  |

ESDの特徴

| 1. ESDは単なる知識習得ではなく、学習者みずからが価値観を見つめ直し、よりよい社会づくりに参画するための力を育むことを目指した教育です。 |

| 2. さまざまな持続可能な社会への課題と向き合い、問題解決型の「教育」や「地域の活動」から生まれる、参加体験型の「学び」を重視しています。 |

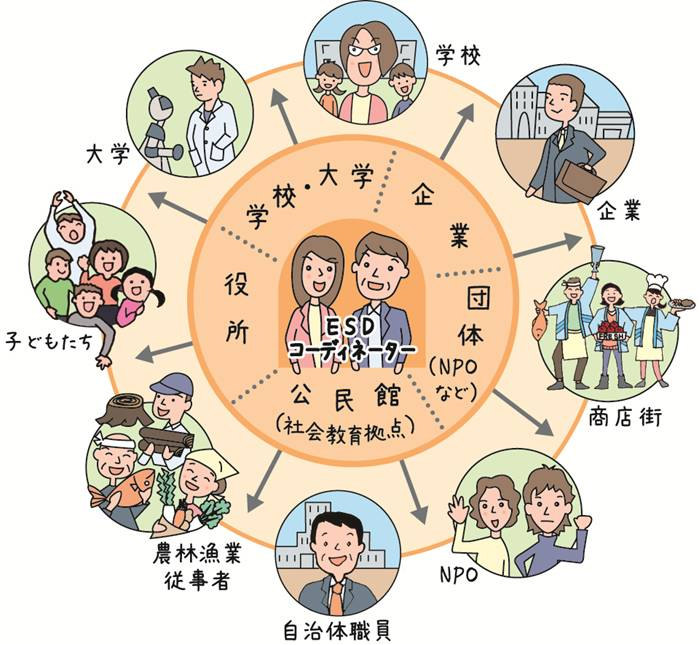

| 3. 学校、企業、行政、NPO、社会教育機関、農林漁業者など、さまざまな立場の人たち、大人も子供も、それぞれがESDの担い手であり、学び手です。 |

| 4. 持続可能な社会への課題(環境・貧困・人権・平和・開発…)はとても複雑。だから、ESDは環境、社会、経済のことを総合的に扱うことが重要と考えます。 |

ESDを学んだ人が必ず「社会を変える担い手」になるとは限らない。鍵は、自己肯定感とスキル

残念ながらESDを学んでも、全ての人が「社会を変える担い手」になるとは限りません。知識を得る、社会の課題に気付く、調べる、何をすべきか考えるというような個人の内部で学びを深める作業が、他者・社会へ働きかけるために”主体的に行動を起こす力”に転換されるためには、行動を促す個人の内部の原動力、個人への他者からの働きかけが必要です。

ESD-JはESDの普及、主流化を目指していますが、ESD的な学習がいくら広がっても、主体的に行動を起こすせる人材とならなければ社会は変わりません。

行動を促す個人の内部の原動力、個人への他者からの働きかけはどのようなものかというと、社会を自分たちの力で変えていけるという気づき、自己肯定感(自尊感情)と、自己肯定感を育む環境、スキルトレーニングです。

自己肯定感とは、以下のような認識、感情を意味します。

”私はやればできる”=何かを達成することが出来ると思えること

“私は誰かの役に立っている”=社会や他者に必要とされていると思えること

“私はこんな能力がある”=得意なこと、力があると思えること

“私は、かけがえのない存在である”=良いところ、悪いところ全てを自身として受け入れ、社会に存在が認められていると思えること

「誰も取り残さない社会」とは、全ての人の存在が認められ、権利が守られる社会です。人は自己を肯定できるからこそ、他者の存在価値を認めることが出来、自分の意見を主張しつつ、他人の意見も尊重し、対話に基づく公正な社会づくりが可能となります。自己肯定感を育む場は家庭、学校、地域と様々で、多様な人々との関わりの中で育成されます。

また、スキルトレーニング(行動を起こすための方法を知り、その技術を身に付けること)の機会も重要です。スキルには、コミュニケーション力、対立解決力、合意形成力、批判的思考力等があります。ESD学習は、知識と自己肯定感、そしてスキルをバランスよく鍛えることが必要です。

自己肯定感をどのように育んでいけばよいのかの実践事例はこちら

◆これからのESD実践への提案 提 案 書35ページ(PDF)

◆自己肯定感を育む環境を作る サマリー編6ページ(PDF)

ESDで目指す「持続可能な社会」とは

私たちは現在、様々な課題に直面しています。そして、課題を解決せずにこのままの生活を続けると、将来地球上では、安心して生きていけなくなります。そこで、人類が地球で暮らし続けるため「持続可能な世界」の実現のために、課題と目標を整理したSDGsという国際的な”道しるべ”ができました。

SDGsとは?

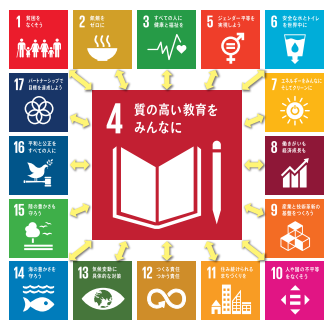

SDGsは、2030年までに実現を目指す17のゴール・169のターゲットから成る持続可能な開発目標です。「誰一人取り残さない(leave no one behind)」社会を構築するために地球上の全ての国々、人々が取り組む国際的な目標です。

SDGsは 2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されました。

ESDとSDGsはどんな関係?

SDGsの17の目標のうち、教育関連の目標はゴール4の「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」です。そして、ESDは、ターゲット4.7に記載されています。

“ターゲット4.7とは、2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。

ESDはターゲットの1つとして位置づけられましたが、同時にESD=「未来を変える人づくり」は全てのSDGs目標を達成するための基礎です。

ESDの重要性は、第74回国連総会で採択された「ESD for 2030」決議の中で明記されました。「ESDが質の高い教育に関する開発目標(SDG)に必要不可欠な要素であり、その他の全てのSDGsの成功への鍵として、ESDはSDGsの達成の不可欠な実施手段である。」「 加盟国政府及び他のステークホルダーが、「ESD for 2030」の実施を通じて、ESDの行動を拡大することを奨励する。」

「ESD for 2030」決議により、ESDは SDGsの17の全ての目標の達成に貢献するものと国際的に確認されたといえます。